新东西总是让人兴奋,可每当有质感、承载了文化属性的旧物出现时,可能会激发另一种兴奋的感觉。在当下的消费语境下,那些好看的旧物郴州股票配资,站在了过渡消费主义的对立面,代表了某种意义上的正确与小众。人们通过消费定义自己,也不断通过消费衡量着自己与世界的关系。比起快速、闪耀、热闹的「新」,它们的「旧」更具独占性,没有庞大成熟的供应链,而是更需要仰仗创造、发现它们的那个人。用充满创意的店铺来经营古董表生意的三木;将潮流文化融入重制旧衣的得体李老师;专注复古汽车精致改造的李鄂。那些旧的腕表、服装和汽车,充满着让人着迷的细节,是时间和创意让它们再续新生。

得体李老师:得体地卖剩余物资

非科班店主

2020年4月,得体李老师在B站制作了节目【冷潮热讽】,掀起了一波行业内的新声量。几乎每一期【冷潮热讽】都会有几位固定嘉宾,和李老师共话潮流和时尚,他们在节目中分享自己的从业经历和轶事,除了潮流知识,他们也并不避讳谈及时尚产业的商业运作。对于行业内外的用户来讲,都是充满干货的节目。

然而令人意外的是,得体李老师入驻B 站之前是一位有六年传统媒体经验的编辑,对于李老师来说,一切改变的初衷都是「一帮志同道合的人光明正大凑到一起」,做视频号的初衷就是建立一个交流平台,在输出自己观点的同时,了解不同人群的喜好和当下真正的流行趋势。很快,一家独具他风格的店铺在上海高邮路开张,取名为“Dirty Yard”,李老师他们唤之为「得体雅舍」,得体地卖剩余物资。

开实体店的想法,也是因为李老师身边有一帮爱好差不多的人,喜欢时尚、潮流这些东西。“我们后来发现周末老是没地方去,也有开店的朋友,但老去人家店里呆着,感觉也不是那么一回事。所以我们就决定自己弄一个实体店,后来就干脆把包括自己家里,还有朋友们家里的那些闲置都摆到这里来卖。”久而久之李老师是个潮人的标签在网络更加根深蒂固。

但李老师坦诚自己并不是一个有多少功底的「潮人」。“这个行业应该不存在科班一说,没有太多系统的知识,大家都是半路出家,从小喜欢这些当成爱好。然后在互联网上或者通过那种国外的杂志慢慢的看,慢慢的学。全都是经验积累以及自己不断地买,然后实战出来的。”

除了服装层面,李老师和他的团队还在做一些其他事物的改造,比如店里陈列用的灯,还有沙发都是改造来的。“我们自己店里做的这些东西,做出来的就是放在店里我们自己用的。如果真的有客人想要买,我们也只是接预定。自媒体跟传统媒体的不同,我觉得就是面对受众的方式不同。因为你做自媒体就是直接面对观众的,面对你的受众,你发一个图文,发一个视频,大家直接在弹幕或者那个评论下面就评论你了。跟以前纸媒不同,现在大家觉得你好不好,即刻及时就反映给你了,你胡说八道,当场就被骂了。你的东西不好,那就会有更糟糕的局面。”

经济型时尚

行业内对于得体李老师的印象,除了优质的视频内容外,他本人的穿搭体系也成为一大亮点。时装、古着、劳保产品混搭形成了他的强烈风格——简单、经济又不单调。

“劳保服饰本身就是我一直喜欢的,基本可以说是买得最多的一类服装了,几乎很少有全身上下一件劳保产品都没有的造型出现”,得体李老师这样说道,实际上,经常往返美国的李老师无论走到哪个州,也都会寻找当地的劳保用品店认真逛一逛。

而近年来,作为工人阶级身份象征的劳保产品也越发大举入侵潮流时尚,它们强调了蓝领穿着对于街头文化的影响力,以及街头元素正在加快与主流甚至先锋的时尚审美融合。

在美国中西部的一些小城镇几乎没有潮流的概念,大众买衣服的地方基本就是劳保店、军品店,旧衣店或者跟超市差不多的大卖场。这类衣服脱离了时尚的范畴,就是满足职业或者工作需要,价格相对也便宜,但又构成了现在大家追捧的美式潮流服饰的很大一部分的根基。

而李老师却又认为自己并不是一个真正的劳保人,“我买劳保产品首先是因为给自己洗脑,觉得这个东西通常它的价格不会太高,买来可以穿一辈子。然后你就老觉得这个东西性价比很好,低价加耐用,然后就不停的买买买,后来最大的问题是会发现,你其实没有办法把那个东西穿的跟电影里或者杂志上看到的那种旧化破的效果,所以你才会去买那些古着,就是别人已经穿成那样的东西,所以我买回来劳保产品其实也穿不了一辈子。”

于是就有了后面的改造。

“不买新”的趋势

每个人的衣服永远都会是越来越多。但是随着现在经济放缓下来,到一定程度,我们很难再一直买新的,到最后会发现很难再有新的设计让自己眼前一亮,这个时候我们就会转向一些循环利用,甚至是二手买卖,然后再改造之类的东西。“但是旧衣改造......我觉得它肯定是有市场,也是一个产业,但是它不会是特别大,至少现阶段来讲也不可能是一个主流的东西。”

“英国的Clothesurgeon,大概是衣服外科手术的意思。他们就是用各种可能现在已经不好穿、不流行穿,或者甚至穿不了的那些衣服,再拼成一个另外一个可以穿的衣服。其实自己也可以做,一些衣服,你觉得它过时了,不好看了,你可以在上面加一些手绘的元素,这个我自己也尝试做过,当然它不可能成为商品。包括很多instagram上面的博主在做这种衣服改造,一些大品牌也在做。但是我觉得不是一个比较好的可持续的生意。从生意的角度来说,可以成为产业的,就不是改造了。”

旧衣服都被人穿过的,为什么卖的比新的还贵?这是普遍的认知,但其实市面上二手改造的服装工艺往往比一件流水线出来的新衣复杂很多。比如磨损工艺、水洗工艺、晕染工艺......“但是大众消费者,本身第一是喜欢穿新的东西的。如果要穿旧的,除非这个东西比新的便宜,能节省预算。但是如果又旧又破,还卖那么贵,就是一个很多人难以接受的点。”李老师这样讲道。

那么现在购买二手改造或者是vintage,大众消费的背后到底是一种什么样的消费心理?

“现阶段我觉得大家消费最主要的还是一个因素,就是与众不同。因为现在买任何牌子,只要是商业的牌子,或者是设计师在做的牌子,其实都有撞衫的可能。我觉得很多人其实穿衣服可能已经跳脱了追求昂贵的炫耀性消费了。他可能就是追求一种独一无二。另外一个方面就是因为那些大众眼里最有个性的潮流icon在搜罗这种衣服,那我就要照着他们穿。”

在近几年里我们放眼全世界的古着店里,Levi's 517牛仔裤,Carhartt的底特律夹克,Double knee pants工装裤,可以说是永不断货但销量居高不下的产品。“很多人会说你都买古着了,为什么还要照着别人那种公式穿?我觉得归根到底,至少消费这个的人,他的出发点还是追求一种独特性,一个年代感。即使这个店里有100条裤子,但是每条都不一样。它是有一个说法的,就是好像它是一个反商业的东西,就是反商业的个性感觉让大家觉得这是一种更酷的东西,就比买商场里的成衣,挂在那个杆子上漂漂亮亮的更酷。”

所以什么时候改造的旧衣会成为一种大众消费?或许需要等到它满足大众审美,但是那样也就意味着开始量产,于是可能又不酷了。但毋庸置疑的是,它正在鼓励人们思考自己想要的是什么。

李鄂:我觉得我们在做一件非常有意义的事

本能的心动

和大多数爱车的人一样,小时候懂事开始,李鄂就会不自觉的注意开在街道上大大小小不同造型的汽车,觉得每辆车仿佛都是有生命力的,充满活力和个性的,不是冷冰冰的机器。

80年代的中国,国产汽车品牌少产量低,当时以东欧与日本汽车为主流,那时的汽车不仅是运输工具,更是身份的象征,苏联拉达轿车、波兰产波罗乃兹轿车、北京212轻型越野车、上海760A轿车......这些被如今爱车人们频频回忆的车型充斥在李鄂幼时的记忆。

时间来到上世纪90年代,捷达、富康、桑塔纳作为轿车中的「老三样」,是在那个时代中,被广大车主追逐与热爱的紧俏货,它们以「皮实、耐用」为特点,将汽车带进了寻常百姓家。随着日本漫画《头文字D》在国内的火热,主人公藤原拓海驾驶的AE86与富康的样子有些神似,这更是让不少热血青年购入这款经济型轿车。而它也成为了李鄂的人生第一辆。

随着年岁的增长,李鄂对汽车的热爱愈发深沉,他车库里的车也丰富了起来:日常通勤代步偶尔去户外玩耍开的比较多的是丰田的LC71;想要一个人放松一下的时候他会开上997 TURBO;还有一台理想L9,承载了他比较多的工作任务、接待与差旅;此外他还有一台老的路虎揽胜和MINI R50。说起来对车的喜爱,对于李鄂来讲仿佛是恋爱的感觉,刹那间的着迷和动心直达骨髓深处,就是这种简单纯粹的喜欢,说不出个所以然,是推动他不断前行的动力源泉。

老车重回视线

李鄂原本是一名在安徽马鞍山有一家实体店的二手车商。“平时除了卖车,我就是帮客人改改车。”很多朋友都会让他帮忙参考买车卖车,慢慢地就进入了这个行业,加上自己本身也特别喜欢拍照,他开始逐步尝试由线下向线上转变,在社交平台发了一些图片,慢慢自己学着去拍视频。过程中得到了许多朋友的喜欢和认可。这些新媒体账号也就慢慢做了下来。李鄂坦言开始并没想过做自媒体,只是一直喜欢汽车。

受家人启发,他开始把自己拍摄的照片发到社交平台上,李鄂随手发布的一张mini车尾部照片获得了1000余赞和几百条留言,对当时的他而言,这无疑是极大的肯定于鼓励,也让他发现,互联网上聚集着众多志同道合的朋友,从这之后,李鄂就踏上了修炼成为一名汽车博主的道路。他开始在平台上分享经典车型改造的内容,打开他的小红书账号,仿佛可以看到岁月穿过那一辆辆LOTUS ELISE、MINI、W211、PORSCHE TURISMO、Defender90等车,静静地在他的镜头和讲述中流过,带人回到过去的年代。

在他录制短视频做新媒体的经验观察看来,这些年大众对于汽车的关注度也有显著提升。根据数据显示,以小红书为例,其汽车内容发布量呈现爆发之势,内容量平均年增速达到1318%,日均搜索量达3亿次。小红书汽车兴趣用户规模达到了2亿人,汽车兴趣人群男女比例1:1,日均内容发布规模同比增长了35倍。

“有一些客户看了我的视频之后,也带着天马行空的想法来的,我有很多的灵感也是来自于网友们。”李鄂这样说道。

“找我的顾客各行各业都有,这些年占比大一些的可能是艺术行业相关工作者,也有很多年轻朋友们。有些老车可能本身价值没有那么高,但是对车主有特殊的意义,那他愿意付出的改造费用可能会达到车价的很多倍。”

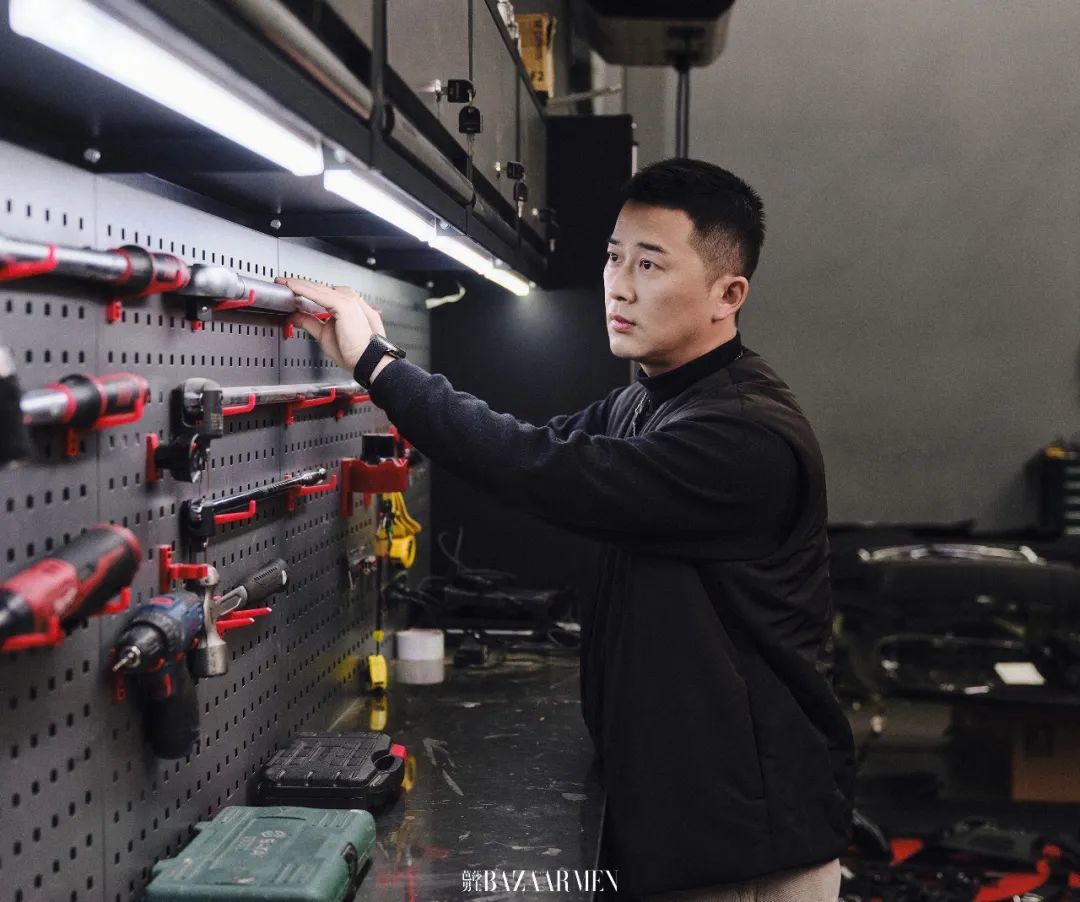

情感栖息地

1966年,21岁的美国姑娘Catherine购买了一辆红宝石色大众甲壳虫,Catherine给她命名为Annie。从那以后,Annie陪伴她经历结婚,离婚,再婚,化疗......她们几乎形影不离地一起走过风风雨雨,尝尽人生的酸甜苦辣。

这是李鄂最喜欢的一则故事。

他自己也说过,相比赚到了钱,其实去做了这个事,包括去帮客人去完成他们心目中的爱车,情绪价值更高一些。

「炫耀」是第一阶层,希望别人知道他有钱了。「选择自己的生活方式」是第二阶层,这些人大多数就会是李鄂的客户了。高净值客户在迭代,有一些人开始逐渐对单纯的奢侈品或者量产豪车失去兴趣,他们更追求文化与新圈层的归属感,会关注物品背后的精神内核,他们开始研究老车、雪茄、烈酒背后的历史传承,在快节奏的电子生活中构建属于自己的复古空间,这成为了一种新的需求。

“这个故事我想我会一直记得。”李鄂与我们分享了一则他曾改装过的汽车的故事,“几年前一个人在平台上找到我,委托我改造一台mini cooper,想法沟通得很快很顺利,也确定了工期。这台车是他和生病的女友共同喜欢的一台车,他们希望在女生最后的日子里能开上改装过的车。结果不久后的一个夜里,我收到了他的消息,很长一段,说是不用着急了。”

那辆车计划最终改成女友喜欢的样子:外观是英伦绿的,然后内饰选用棕色——这是女友一开始就看中的两个颜色。小哥跟他女友是在医院认识的,他是医生,女友是他的病人。两个人做了一个约定,说,等车子完成后,两个人一起去兜风的。

不像电视剧有一个美满的结局,可惜的是这部车子最终也没能赶在女友离开之前完成。

“这位客人一直都没有跟我说过这个情况,我想,如果早点知道,哪怕我给他们插个队,加班加点也能给他们早点赶出来。也是通过这个事,我觉得多了一份使命感。就会觉得好像我们在完成每一台车改造的时候,其实背后都是会有一个故事。有的是送给爸爸,有的是送给老婆,有的是送给孩子的,每部车背后的故事都不一样,这种使命感好像就油然而生了。”

当谈起老车改造的未来市场,李鄂肯定地说道,它的价值肯定会是巨大的,随着社会的进步,包括人们的审美在提高,越来越多个性化设计层出不穷,曾经的经典老车,也在慢慢被大家发现。“需要有人把这些优秀的经典再现,我觉得我们在做一件非常有意义的事。”

三木:科技是一直进步的,但是美不一定

持续探索

在三里屯使馆区七拐八拐的胡同里,仔细辨别一会儿,才会发现有一家门脸并不大的店面,推门进去除了一方仅容一人的小小工作台之外,剩下琳琅满目的全部都是各种品牌的古董表:百达翡丽、江诗丹顿、劳力士、欧米茄…… 每一枚都是独一无二的,似乎还带着独属于它们那个年代的辉煌气息。在他背后货架上陈列着只有老电影里才能见到的老式座钟;墙面上则贴满了各种各样已然褪色的古董表的出生证明和宣传海报。

三木,因为名字里有个“森”字,所以朋友们都称他为三木,「三木的旧表店」也由此得名。

三木对于机械表的喜爱,源于自己的好奇心,以及新鲜事物频出的80年代,上海牌手表、海鸥表、英纳格表、梅花表、雷达表、浪琴表…… 雨后春笋般的手表品牌不断涌现。那个年代,国内了解机械表运行原理和资讯的渠道还十分有限,三木可以说一切从零开始。没有什么现成的经验可以参考,他对时间的敬畏和对表的好奇让他走上了边拆边摸索的道路。一开始就是收集,包括尝试把坏损的表修好,去一些钟表维修的地方,在一旁静看师傅如何操作。再后来三木开始逆向操作,将一块完好的表拆卸开来再反向操作。配合基本的理论知识,关于表的认知体系便在三木脑海中逐渐形成。

这也成为了长大后的三木一个习惯,无论走到哪个城市旅游,都会下意识寻找当地的表的历史印记。

“有着天安门标志的北京手表厂在昌平,进去之后,就仿佛穿越了一个时间隧道一样。因为一进厂区大门,就有一个伟岸的毛主席像向你挥手,特别奇妙。工厂的厂房也是半个世纪前的那种状态,但是很敞亮,它的空间很高开窗很大,一般制表厂的开窗都会很大,因为师傅不管是组装还是加工什么的,他需要那个自然光,是最舒服最好的。”

“没有开店之前,我自己收集旧表,我觉得有差不多1000只表了,然后离开了奋斗十年的广告行业,开店的念头也是顺其自然。正好也是换一个节奏,换一个生活方式。”小店开起来了,他的收藏品们有了一个家,也为未来出现在他店里的新朋友们搭建了一个有趣而安静的聚集地。

每收藏一只表,三木都会认真观察、仔细测量,然后做出一份详细的档案,其中包括表的品牌、款式、尺寸、机芯、特殊工艺等等,这其中也包括表壳之上雕刻的图案与文字。

“我觉得大多数的新表看起来都差不多,就像新生的婴儿一样。但是旧表却各不相同,每一只旧表都带着经历,蕴藏着故事,收藏腕表的同时你也发现了一段历史、一个时代,这就很迷人。不是所有的旧都可以被新取代,旧可以提供更大的维度和体验,还有一点,在于与旧表相遇的过程。看中一块新表你直接去店里购买或者预定就好,但是收入一块旧表的时候会有一个找寻和遇见的过程,这个不可测的过程还挺有意思的。”

三木说他的行踪就像一个猎人,每一次的找寻过程,都像是带好子弹,带好干粮,进入丛林随时准备捕猎的状态。

“比如去慕尼黑古董钟表展览会,我甚至连慕尼黑这座城市都没认真看过,就在慕尼黑机场旁边的一个酒店,吃住都在那边,就是忙成这样,我的节奏是非常快的,让人疲惫却又乐在其中。”

深夜表店

三木的微信头像是低着头认真修着表的他自己,看光线变化来讲,应该已经是晚上了。每天下午三点,属于三木和他小店的生活才刚刚拉开序幕。来三木旧表店的,不仅仅是和他一样对于vintage文化感兴趣的年轻人,还有形形色色的人,每天都在上演有趣的故事。

有一推开店门就旁若无人坐下来唠起家长里短的顾客,也有全副武装带着高倍放大镜的专业人士,门口还有拉着小车来这里拍网店衣服的模特……三木则时而安静冷漠地坐在角落里忙着手上的工作,时而又像是《深夜食堂》里的厨师,温柔接纳着各式各样的人。

除了古董表,三木也收藏很多胶片相机、古董自行车,旧书旧钥匙,甚至匾额和木雕。“因为我父亲是木匠,所以说我对木雕、花窗很有兴趣,早期我还买了好多花窗,匾额,还有那种过去刻着书法的木制楹联。说来惭愧,我曾经把一块进士匾额改成厕所门了。但是它比门框要大,镶不到门框里,所以我最后安了个滑轨,把它变成了推拉式。”

那块匾额是四字楷书:乡评月旦。

“乡评月旦交相推,士林拂拭生光辉。”因为发生了这件喜事,整个乡里面开始庆祝讨论,狂欢从晚上一直到第二天清晨。这样喜庆、温暖又充满故事的画面,就是如此简单的四个字。

虽然是做广告出身,但是三木坦言自己在用去广告的方式做事,或者说,他并不愿意为迎合大众口味、为了获取流量而做事,也没有必要用自己的观点去影响别人。这些年中,自然不乏质疑他“这些旧表不会是假的吧”“这么旧为什么不翻新”的客人,对此,三木总是沉默不语,不是无言以对而是他要把自己的耐心和经验留给了那些志趣相投的人。「三木的旧表店」中的「旧」,不仅是三木对于表的个人兴趣与选择,也是一个审美标准和态度。“表的世界太大太丰富了,所以你戴什么表也就反映了你自己是谁。无所谓高低贵贱,每个人都可以找到一条自己的收藏之路。”

一生择一事

“这件事我做了十年,从2014年到现在,我很感谢,也觉得自己是很专注和认真的。”

如同一块内敛的古董表一样,三木十年如一日还坚持一人、一店,没有热闹的短视频录制,也没有其他新媒体的宣传。机械表不是一个虚拟化产品,你需要安静下来才能听到它的滴答运行,感受它的质感、它的跳动。这是一个很私人的,仿佛耳边细语的状态。

“对于一个表店、一个爱表的人来讲,再会表达,再会宣传,演得再好都不如真真切切拥有过感受过活过重要。”

2024年全年二手奢侈品腕表的情况并不乐观,“劳力士”仓库积灰的情况并未好转,入库超过半年的腕表,已经占总库存的33%。同时这些腕表当初的收购价与如今市场价相比,普遍亏损15%到20%。卖不动的不只是二手表。据统计,今年10月,瑞士腕表整体出口额同比下滑2.2%至23.43亿瑞士法郎(约等于人民币193.7亿元)。从出口目的地来看,瑞表对中国出口额跌势连连。

其实,奢侈腕表行情早在2022年下半年开始一路俯冲。全球二手腕表交易平台WatchCharts数据显示,用于评估劳力士腕表在二手市场交易价格的指数在2022年3月14日到达30199美元的高点,但在2024年12月5日,该价格指数已经下跌至20853美元,与此前高位相比跌超30%,是2021年以来的最低水平。

但也不足为奇,如今,智能手表等穿戴设备凭借着强大的功能迅速抢占市场份额。它们集成了诸如健康监测(心率、睡眠、运动记录等)、信息提醒、移动支付、导航等多种实用功能,为人们的日常生活带来了极大的便利。对于大多数普通消费者来说,智能手表所具备的这些功能更贴合他们的实际生活需求。在这样的市场氛围里,需要耐心和技艺的机械表如同三木的旧表店一样,变得愈加经得起时间的考验,承载着制表师的卓越技艺和品牌的过往杰作。或许有一天,习惯了便捷与快节奏的人们会突然想起,人们佩戴机械表,不仅是为了看时间,更是为了展示自己对时间和精细工艺的尊重与追求。同样,机械表也承载着一种历史的积淀和文化的传承。

“科技是一直进步的,这点毋庸置疑,但是美不一定。古董表的好处就在于,它给到你的并不是某个品牌单一时间段的产品,而是整个制表史漫长的时间线,在这广阔的范围里,你会发现不同时代的美。其实越是古董,人的参与性是越多的。尤其百年前的古董錶製造全凭手工利用机械設備辅助,在力所能及之处做到最好,制錶匠人也绝非等閒之輩,不仅要有技術也要懂得「美」,而且还必须日复一日持之以恒,一隻功能複雜的錶,往往需要一年甚至要花上幾年才能最终完成。最能打动我的一枚好表得满足两个条件:首先他应该是真诚的,还要经得起时间的考验。一款腕表的美不仅仅只是看外观,还应该包含内部的结构和机芯;不仅仅只是现在当下看,还应该过些年回望,使用过后、当他被用「旧」了而你也「老」了时,再来判断。”

“我爱这些美丽的旧表,但没有人能永远拥有,保管好并传递下去,便是「 三木的旧表店 」存在的意义 ” 这是三木写在他微博标签里写的一句话,“其实我并不是一个单纯念旧的人,只是想验证一件事,很多旧表实际上比现在的新表更动人、更真诚也更有价值,不是所有的「旧」都可以被「新」取代。而留存一件古董表最好的方式,就是要让人们重新认识到他的美,让他可以重新被使用。 ”

在三木提到的一些喜欢的旧表中,有一块颇有意思,是一枚刻字款,后来这块表被三木的一位朋友挑中,想要作为结婚礼物送给丈夫,为什么挑中了这块表呢,因为表上的刻字内容正是:宝贝,妈妈爱你。

监制 / 佟宇

策划、统筹 / 李祺

摄影 / 付酉

撰文 / 张凌絮

妆发 / 李文浩(李鄂、三木)浪浪(得体李老师)

设计 / 郑健男郴州股票配资